1. 2008年2月23日,柬埔寨首相洪森出席西港特区奠基典礼。

2. 2010年12月16日,洪森首相视察西港特区时,题词祝愿西港特区取得辉煌成就

3. 2016年5月10日,洪森首相在金边官邸接见周海江,再次强调将西港特区视为“亲儿子”,希望西港特区前程更加美好、建设更加成功。

4. 2016年6月7日,洪森首相出席西港特区“百家企业入园”庆典活动,将西港特区视为中柬共建“一带一路”的重要成果。

园区多了一个“小跟班”

多年来,驻扎在柬埔寨的红豆集团员工刘欣(化名)一直有一位“小跟班”。

这是他初到柬埔寨时结下的善缘。

刘欣初到柬埔寨时,某天在当地村子里散步,见一户人家的门旁边放着一个奄奄一息的孩子。他没有多想,只管把孩子送到了最近的医院,花了20美元,救了这个孩子。没想到的是,孩子的父亲就一直在他身后默默地跟着。后来得知,这不是要弃婴,是实在没钱医治,只能听天由命。从此,这位父亲将刘欣看成了救命恩人,也成了他的“小跟班”,尽微薄之力为他在柬埔寨提供生活上的支应。

后来,在刘欣的引荐之下,这位父亲也有机会成为了西港特区的一名工人,有了稳定的收入,改变了整个家庭的生活状况。

像类似的帮扶故事,这些年来,不断在西港特区上演着。

而西港特区在当地的人气,就是这样一点一点积累起来的。

西港特区位于西哈努克省波雷诺县,距离柬埔寨唯一一个深水港口西哈努克港仅12公里,距离西港国际机场仅4公里,同时紧临直通首都金边的4号国道,如今看来,得物流条件之便利。

但是,在红豆集团来到这里之前,西港特区所在地原是未开发的荒芜之地。当地老百姓靠山吃山,靠水吃水,基本没有工业,许多村民一家全年的收入只靠一头牛。困难户更是一无所有,连茅草屋都没有,两棵树之间的吊床就是一个家;没有钱吃饭,摘树上的果子吃,捞海里的鱼烤一烤;衣服破到实在不能穿,就再去捡一件。至于没钱看病,是再寻常不过了。

西港特区的基础,就是建立在这毫不掩饰的一穷二白之上。

围墙被推倒之后

西港特区公司前任总经理戴月娥是开发建设西港特区的先遣队队员。

他们一行7人,刚到这里时,目之所及是一望无际的荒山。“当地恶劣的生存环境,开展工作的困难程度,超乎想象。”他们难忘当时的无望之感,语言不通,交通不便,如何在一片无路、无水、无电、无网的荒芜之地建经贸合作区,听起来像不可能完成的挑战。

柬埔寨是一个土地私有化的国家,当时特区所在的“原始土地”分属于300多个“地主”。为了拿下这些地,先遣队员在灌木丛、泥水沟中穿行几十里,一家家谈、一块块定。但是从踏看、丈量、洽谈到购买土地,他们仅用了10个月的时间。

“一切都来之不易。西港特区开发伊始,我们每天坐着皮卡,顶着太阳,需要一尺一尺丈量、一家一家谈判,有时一块土地需要重复丈量3遍以上。”周海江后来回忆道。

可西港特区建设最大的阻碍,还不是土地,不是极端的恶劣天气,而是当地民众面对突如其来的大工程产生的不解与抗拒。

项目开工不久,施工队的工作就遭到莫名的破坏。西港特区周边头一天筑起的围墙,第二天便被推倒,一些建筑工具也被损坏,或者丢失,这让建设者们犯了难。经过反复排查,施工队终于发现,是周边村民担心荒地被开发后,没有免费的牧场放牛,就搞起了“破坏”。

天然的牧场被铲平意味着村民们当时的谋生之路被阻断,知悉了实情,建设者们理解村民们困顿的心情,开始想方设法为村民们谋求更好的出路。戴月娥等工作人员,一方面,走进一户一户的村民家中,面对面谈心,答疑解惑,将西港特区美好的发展前景传递给家家户户。另一方面,免费教授村里学生中文、在特区推荐村民就业、保证“每个人在园区工作三个月能赚回一头牛”……当地村民的心门渐渐打开,开始相信这群友善的中国朋友是带着希望而来。

柬埔寨一年之中只有两个季节,一半是旱季,一半是雨季,雨季雨水太多加大了施工的难度。当时,开工在即,为了赶工期,顾不上是雨季,在确保施工安全和工程质量的前提下,土地“清表”、平整、砌筑排水排污沟渠管道、填筑道路等工作连续完成,工人们基本上没有休息。

在赶工期的情况下,先遣队还要克服难以想象的生活苦难。没有电,先用柴油发电机发电;没有水,先自己打井抽水;没有房,先建简易工房居住。工人们一天天在风雨里坚守着,西港特区一砖一瓦地建了起来。这也在日后的西港特区留下了一种“红豆印象”。

如今走进西港特区,从宽阔的马路到规划统一的建筑和干净整齐、绿化良好的道路,一切都显得规划有序、生机勃勃。这里是柬国最具现代化气质的地方之一。

在当地人看来,在这荒芜之地,西港特区创造了一种奇迹。

在外来人看来,和西哈努克市相比,这里形成了一座城市、两个世界。

这些年来,因西港特区的到来,改变的又岂止是城市的样貌。

“为了学中文,我从周一到周五每天两小时风雨无阻到培训班上课。学会中文是我的骄傲。”西港特区的培训班为当地人创造了许多免费学习的机会,很多年轻人借此找到了一条实现人生价值的新路子,瘦瘦小小的柬籍员工陈秀丽就是其中的代表。

陈秀丽的原名叫盛西维,祖籍在柬埔寨西哈努克省波雷诺县默德朗乡,西港特区建成后,父母来到这里做起了小买卖。在此之前,他们家极度贫穷,孩子们几度退学。现在,盛西维的父母每天推着三轮车在特区内卖甘蔗水,这份小生意一个月能挣近300美元,对于当地人而言,是钱多、活少、离家近的好工作。

但是,父母不让女儿做商贩,受了西港特区的影响,一心想让盛西维成为有知识的人。一次偶然的机会,得知西港特区义务举办中文培训课后,在全家人的支持下,盛西维学习了中文。两年后,她通过招工成为西港特区的工人,专职为中方技术人员做翻译,见习期月薪就有300多美元,也是这时,她给自己起了这个地道的中文名——陈秀丽。

2016年,陈秀丽家就翻盖了新房,木头房变成了砖房,铺上了干净整洁的地砖,电视、电饭锅、沙发等电器和家具一应俱全。和左邻右舍相比,他们家绝对称得上现代化。

像陈秀丽一家这样的经历,是当地很多家庭的缩影。还有不少当地家庭,哥哥姐姐在西港特区学习了中文,回家教自己的弟弟妹妹,全家通过学习中文改变命运。

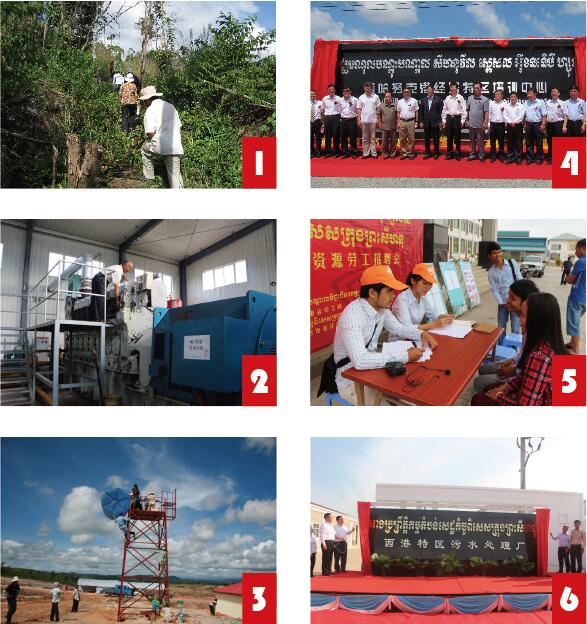

1. 2007年4月 购买土地

2. 2007年9月,西港特区第一台柴油发电机启动发电

3. 2007年9月,西港特区第一座水塔建成向区内供水

4. 2012年6月,西港特区培训中心揭牌启用

5. 2015年2月,西港特区举办首届人力资源劳工招聘会

6. 2017年2月,污水处理厂揭牌

改变的不仅仅是贫瘠

在柬埔寨,当地人将西港特区看成是一个充满生机的地方。

在这里,许多人从田间朝不保夕的无业者,变成了如今的园区产业工人;从穿着拖鞋衣衫褴褛地上班,变成了如今的皮鞋西装;从目不识丁的无产者,变成了如今靠知识将命运攥在手里的人……在西港特区的带动下,他们好像从自己身上找回了力量,发现了自己的创富潜能。

他们变得焕然一新。

钱索廷是西港特区内红豆国际制衣公司的一名柬籍员工。在进入工厂之前,钱索廷在工地做过建筑工人,在餐厅打过零工,出海打过渔,更多的时候是没有活干,失业在家。

西港特区建成后,钱索廷进入工厂工作。稳定而有保障的工作环境令钱索廷干劲十足。他凭借自身的努力,不断提高业务水平,从一名普通的裤子组员工成长为今天的裤子组组长。

钱索廷是个有心人,边做边学边反思,在工作中不断总结经验,带领组员共同进步。他管理的生产线,小到一把剪刀的悬挂绳长度都有讲究,让生产线工人取用方便,以达到最高效,所在组产品的产量质量也都得到大幅提升,因此小组获得“优秀团队”称号,他个人被评为“优秀组长”。他还将自己的工作经验进行系统的归纳,以自己的名字命名为“钱索廷工作法”。这个工作法被张贴在了车间公告栏里,供大家学习借鉴。

“在进入特区工作之前,我做梦也没想到,自己能从一个渔民变成蓝领。”钱索廷更没想到的是,从前只会些零工的自己还有领导团队的能力,原本不安稳的生活在自己的奋斗中奔向幸福的快车道。

如今,钱索廷的妻子、弟弟也都在红豆国际制衣公司上班,一家人的生活已告别基本没有收入来源的窘境,还添置了一辆面包车,每天顺带接送工人上下班挣点外快。

眼看着生产生活的巨变,在当地群众心中,中国人愈发值得尊敬和信赖。能够走上特区企业的工作岗位,是很多当地人的心愿,同时,特区的“金饭碗”带动一批群众先富起来。

仓廪实而知礼节,西港特区的到来,不仅让当地老百姓的钱袋子渐渐鼓了起来,也影响了他们生活的方方面面,甚至可以说,是对待生活的态度产生了彻底蜕变。

SOK MOVEN是西哈努克港经济特区的一名清洁工,已经50多岁。随着年龄增长,SOK MOVEN经常会感到头痛欲裂。但由于当地医疗卫生条件有限,她这么多年来从未做过体检,一直不清楚自己患有什么疾病,更没有想过能把“顽疾”治好。

特区的建设者们在看到当地老百姓普遍存在有病不医的情况时,开始关注起这一现象。他们把在中国已经比较普及的社区卫生中心带到了特区。也是在这一背景下,像SOK MOVEN这样的当地老百姓有机会见到了中国的专家。

SOK MOVEN来到社区卫生服务中心后,在翻译的帮助下,两位援柬医生了解了她的情况,为她安排做了详细的体检,体检结果显示她患有高血压。在中国,高血压是常见的中老年疾病,并不可怕。医生耐心地向SOK MOVEN解释病情,并帮她进行了严密的血压监测,根据监测结果制订了治疗方案。在两位医生的专业指导下多次复诊、治疗后,SOK MOVEN恢复了健康。

“真的非常感谢特区,感谢特区社区卫生服务中心的医生,治好了我多年的头痛病。”后来,SOK MOVEN成了社区卫生服务中心的常客,被中国医生高尚的医德和高超的技术折服,也被他们无私奉献的精神所打动。生活中,她也会积极为中国医生提供力所能及的帮助,例如叫车时帮忙砍砍价。

社区卫生服务中心美名远扬。很多接受了中国医生诊治的柬埔寨病患都像SOK MOVEN一样,心怀感恩,还和中国医生成为了好朋友。

在西港特区旁边,有一所默德朗乡小学,被当地称为最美乡村小学。

在特区建设初期,这所小学的教学条件艰苦程度难以想象。校舍破旧,下雨天会漏雨,学校交不起电费,教学用电都无法得到保障。得知该情况后,西港特区第一时间伸出援手,主动为其承担电费,改善教学环境,此后便一直默默支持着默德朗乡小学的建设。

除了学校建设,上学的孩子们也面临经济压力。在柬埔寨,公立学校的学生从一年级到十二年级的学费、书费都由政府提供,每年只需支付100美元的学杂费,但许多家庭都承担不起这个费用。

在“有困难,就找特区”成为一种共识后,2015年,默德朗乡小学校长高武提告诉西港特区公司,学校里很多孩子因为家庭经济困难面临辍学。公司当即发起“帮贫扶困,捐资助学”的爱心结对帮扶活动,公司员工以“一对一”形式资助品学兼优的贫困生。四年之后,高武提告诉西港特区公司,学校已经没有贫困生,对于特区的帮助,她的感激之情溢于言表。

为了给当地的孩子们创造更好的学习生活环境,西港特区公司先后配合江苏省、无锡市政府、江苏省红十字会为默德朗乡小学新添了电教室、教学楼、篮球场、供水平台及图书室,捐赠了体育器材和新衣。学校在2016年12月正式更名为“江苏-西哈努克默德朗友好学校”。在西哈努克港经济特区开发建设前,学校只有500名学生,现在学校的学生已经达到了800多人。

“如今的江苏-西哈努克默德朗友好学校,已经是当地教学设备最先进的学校了。”高武提望着学校高兴地说。

|

新闻链接1: 2012年起,西港特区公司联合无锡商院共同开展十四期职业技能培训活动,义务给当地人培训操作技能和汉语,累计培训达4万多人次。很多村民接受培训之后有的当上翻译,成了“白领”;也有的被提拔成了生产组组长,升职加薪。 新闻链接2: 目前,西港特区引入174家全球企业,创造就业岗位近3万个,特区所属波雷诺县70%的家庭有人在特区工作,年人均收入相当于他们之前全家年收入的10倍。2018年,西港特区已累计实现总产值10.01亿美元,对西哈努克省的经济贡献率已超过50%。 新闻链接3: 2017年,无锡市政府、西哈努克省卫生局和西港特区公司三方共建了西港特区社区卫生服务中心,为特区内的员工及周边村民提供更加优质、便捷的医疗服务,进一步提升当地的医疗水平。在西港特区公司的全力支持和积极配合下,江苏省政府已连续六次派出援外医疗队到柬埔寨开展巡诊活动,累计为西哈努克省8300多名当地患者赠医施药,让当地百姓把健康带回家。 新闻链接4: 2008年,西港特区公司捐资25.4万美元为当地修建学校。此外,2015年,西港特区公司和无锡商院共同设立80万元助学金,联合培养9名柬埔寨留学生进行为期三年的专业、系统、全免费大专学历教育。 |

新移民诞生了

“在西港特区,群众生病了我们进行义诊,没有学校我们办学校,没有老师我们配老师,上不起学的孩子我们结对帮扶,群众困难时我们第一时间出现,老百姓都说我们好。”在周海江心中,经济发展只是西港特区的一部分,改善民生也是企业应当承担的社会责任。

但是,周海江或许没有料到,这些善举,悄然间让西港特区成为了新移民的热土。

柬国姑娘斯蕾姆总是喜欢头戴大红花,每天在西港特区公司食堂忙前忙后,成为一道独特的风景。她是西港特区公司食堂的帮厨,2015年来到特区工作。工作近五年,这个漂亮的姑娘愈发得心应手,日子也渐渐富裕,还在西港特区遇到了她的真命天子。

斯蕾姆本不是西哈努克本省人,来自磅清扬省,缘何来到西港特区工作生活,还得从她的父母说起。几年前,斯蕾姆的父母经朋友介绍来到了西哈努克港经济特区,做起了绿化工作。在这里工作了一段时间后,夫妻俩发现在特区的收入比在家乡要多很多,便萌生了举家搬来西港特区的想法。于是,斯蕾姆和哥哥也跟随父母到西港特区求职,勤劳的兄妹俩也都十分幸运地进入了西港特区公司食堂工作,一家人在西港特区开启了全新的生活。在这里工作不久,斯蕾姆结识了一位热情可爱的柬埔寨小伙子,在特区内做电工。两个年轻人擦出爱情的火花,相识、相知、相恋,步入婚姻。

如今,斯蕾姆全家人都在西哈努克港经济特区工作,而他们未来也将扎根特区。“全家人能够工作、生活在一起,我真的非常开心。”斯蕾姆说,在西港特区,努力奋斗,生活水平便能拥有质的飞跃,这样一分耕耘一分收获的日子让一家人安心而快乐。

今年27岁的柬埔寨姑娘阿青,是西港特区内苏州云鹰纺织品(柬埔寨)有限公司的人事干事兼翻译。阿青在西港特区从一线工人成长为行政管理人员,并把家扎在了这里。

阿青家所在的村庄离特区约10公里,6年前她一直在金边工作,听闻西港特区的发展势头好,就回来了。刚来特区工作时,她在车间做工人,因为学过汉语,就被安排为小组长,经常帮中国同事翻译。归来没有令她失望,家门口的工作收入已经超过了金边。

同在苏州云鹰纺织品(柬埔寨)有限公司工作的赵权是来自中国黑龙江的小伙子。在工作中,阿青发现这个中国小伙子勤劳善良,认真细心,深深被吸引,赵权也被阿青的温柔和聪颖所打动,两个年轻人坠入了爱河。2016年11月,他们在阿青的家乡举行了一场热闹的柬埔寨传统婚礼。

如今,阿青和赵权的“混血”儿子已经两岁多了。“我们给儿子取名赵柬峰,希望他学好中文和柬埔寨语,长大以后能够继续为我们两个国家的友谊做贡献。”阿青说,“我丈夫来西哈努克港经济特区工作6年,和我一起见证了这里发生的翻天覆地的变化,这是一片充满生机和希望的地方,也是我们爱情生根的地方。”

| ↑↑ |

| 至此,记者已经讲了很多人的故事,每个故事都是一个人的生活,每个人的生活都是一个家庭的巨变,但是,这,仅仅是西港特区每天上演的人生中极少极少的一些掠影。西港特区在当地的人气,就是这样一点一点积累起来的!故事讲到这里,你还能认为西港特区只是在立业吗?无业者在这里重新认识到双手的价值,失学者在这里重新抓住命运的幸运,苦难者在这里重新拥抱生活……这背后真的只是一种生计状况的暂时改观吗?这一切的一切,都是通过改变人心而获得。西港特区,始于立业,得于渡人。行文至此,记者也更深地理解了,何以周海江会将此看作做得最漂亮的两件事情之一。红豆集团主导开发建设的西港特区,以一家中国民营企业之力改变了许多家庭的命运。在中柬两国的交流史上,在中国企业走出去的实践中,他以一家中国民营企业的担当,让国家和人民增信,让世界在这里识读中国,让国与国之间民心相通。这是一件功在当代、立在千秋之事。 |